В Китае сделали вывод и вовремя приняли меры после распада СССР: почистили элиты и дали новый импульс социализму

data-testid=»article-title» class=»content—article-header__title-3r content—article-header__withIcons-1h content—article-item-content__title-eZ content—article-item-content__unlimited-3J» itemProp=»headline»>В Китае сделали вывод и вовремя приняли меры после распада СССР: почистили элиты и дали новый импульс социализмуСегодняСегодня2467 минРаспад Советского Союза остаётся не просто историческим событием, а фундаментальной проблемой политической теории: как система, претендовавшая на историческую перспективность, способна рухнуть не под внешним ударом, а в результате внутренней трансформации элит, действовавших вопреки интересам собственного населения? Этот вопрос, десятилетиями остававшийся в центре постсоветской рефлексии, сегодня получает неожиданный импульс из Пекина. Китайская академическая мысль, опираясь на опыт собственной трансформации и на глубокий анализ советской истории, формулирует ответы, которые выходят далеко за рамки национальной историографии и приобретают значение для глобального переосмысления траекторий социального развития. Ключевой источник — исследование китайского учёного Лу Айго, проанализированное российским экономистом В.В. Поповым, — предлагает не просто описание событий конца 1980-х — начала 1990-х годов, а системную модель, объясняющую, почему социалистический проект, несмотря на массовую пРаспад Советского Союза остаётся не просто историческим событием, а фундаментальной проблемой политической теории: как система, претендовавшая на историческую перспективность, способна рухнуть не под внешним ударом, а в результате внутренней трансформации элит, действовавших вопреки интересам собственного населения? Этот вопрос, десятилетиями остававшийся в центре постсоветской рефлексии, сегодня получает неожиданный импульс из Пекина. Китайская академическая мысль, опираясь на опыт собственной трансформации и на глубокий анализ советской истории, формулирует ответы, которые выходят далеко за рамки национальной историографии и приобретают значение для глобального переосмысления траекторий социального развития. Ключевой источник — исследование китайского учёного Лу Айго, проанализированное российским экономистом В.В. Поповым, — предлагает не просто описание событий конца 1980-х — начала 1990-х годов, а системную модель, объясняющую, почему социалистический проект, несмотря на массовую п…Читать далее

Распад Советского Союза остаётся не просто историческим событием, а фундаментальной проблемой политической теории: как система, претендовавшая на историческую перспективность, способна рухнуть не под внешним ударом, а в результате внутренней трансформации элит, действовавших вопреки интересам собственного населения? Этот вопрос, десятилетиями остававшийся в центре постсоветской рефлексии, сегодня получает неожиданный импульс из Пекина. Китайская академическая мысль, опираясь на опыт собственной трансформации и на глубокий анализ советской истории, формулирует ответы, которые выходят далеко за рамки национальной историографии и приобретают значение для глобального переосмысления траекторий социального развития.

Ключевой источник — исследование китайского учёного Лу Айго, проанализированное российским экономистом В.В. Поповым, — предлагает не просто описание событий конца 1980-х — начала 1990-х годов, а системную модель, объясняющую, почему социалистический проект, несмотря на массовую поддержку, оказался уязвим перед элитным саботажем.

Центральная гипотеза заключается в том, что обратимость социалистической трансформации определяется не столько экономическими показателями, сколько способностью системы контролировать собственную управленческую надстройку.

Советский Союз, как демонстрируют данные, не проиграл в экономическом соревновании с Западом по объективным параметрам — он проиграл в борьбе за интерпретацию реальности, которую монополизировала часть номенклатуры, получившая доступ к информационным рычагам.

Эмпирическая база этого тезиса впечатляет своей конкретикой. Социологические замеры конца 1980-х — начала 1990-х годов фиксируют устойчивое большинство, выступавшее против капиталистической реставрации: в июле 1990 года 51% респондентов из ключевых социальных групп выражали лояльность социалистическому выбору, 60% отвергали неограниченную частную собственность с наёмным трудом, 65% выступали против легализации безработицы.

Даже в мае 1991 года, за месяц до избрания Ельцина президентом РСФСР, 54% жителей европейской части России поддерживали демократический социализм, ещё 23% склонялись к шведской модели, и лишь менее 20% одобряли нерегулируемый капитализм — тот самый, который в итоге был реализован.

Референдум о сохранении СССР, в котором около 76% участников проголосовали «за», стал финальным подтверждением: демонтаж системы произошёл не по воле народа, а вопреки ей.

Почему же массовые предпочтения не стали политическим фактором? Ответ, предлагаемый китайскими исследователями, лежит в плоскости политической коммуникации. Контроль над средствами массовой информации, даже в условиях формально расширяющейся гласности, остался в руках групп, заинтересованных в изменении системы.

Это не заговор в узком смысле, а структурная особенность: когда элита получает возможность формировать повестку, она способна перекодировать общественное сознание, превращая временные трудности в доказательства системной несостоятельности.

Парадокс заключается в том, что даже ухудшение материального положения большинства в ходе реформ 1990-х не привело к массовой мобилизации в защиту прежнего порядка — именно потому, что альтернативная интерпретация происходящего уже доминировала в информационном пространстве.

Этот механизм не является уникально советским. Как показывает сравнительный анализ, демократические институты сами по себе не гарантируют контроля общества над элитами. Исторически западные демократии формировались как системы ограниченного участия, где имущественные и образовательные цензы отсекали большинство населения от принятия решений.

Расширение избирательных прав в XX веке не отменило структурного неравенства: контроль над медиа, финансирование избирательных кампаний, влияние на академические и экспертные сообщества позволяют состоятельным меньшинствам формировать общественное мнение в соответствии со своими интересами.

Исследования выборов в Конгресс США показывают прямую зависимость между расходами на кампанию и вероятностью победы кандидата, особенно если он не обладает преимуществом действующего конгрессмена.

Более того, даже при всеобщем избирательном праве большинство может голосовать против собственных экономических интересов — например, отвергать прогрессивное налогообложение, веря в иллюзорную возможность личного обогащения. Этот феномен, подробно проанализированный Джозефом Стиглицем, демонстрирует: формальное равенство политических прав не компенсирует фактического неравенства в доступе к ресурсам формирования повестки.

Китайская модель предлагает иной подход к этой дилемме. Её ключевое отличие от советского опыта — не в отказе от плана или рынка как таковых, а в понимании временной динамики институциональных форм.

Плановая система, как показывает анализ, обладает имманентным жизненным циклом: после 20–30 лет мобилизационного рывка, когда она эффективно решает задачи индустриализации и создания базовой инфраструктуры, её внутренние диспропорции начинают тормозить развитие. Момент перехода к обновлению основного капитала становится критическим: если не реформировать механизмы координации, система теряет динамизм.

Китай начал рыночные реформы в 1979 году, через три десятилетия после установления плановой экономики; Вьетнам — в 1986-м, также спустя примерно 30 лет. СССР же, имевший централизованное планирование с конца 1920-х годов, отложил реформирование на десятилетия, столкнувшись в 1970–1980-х с накопленными структурными перекосами.

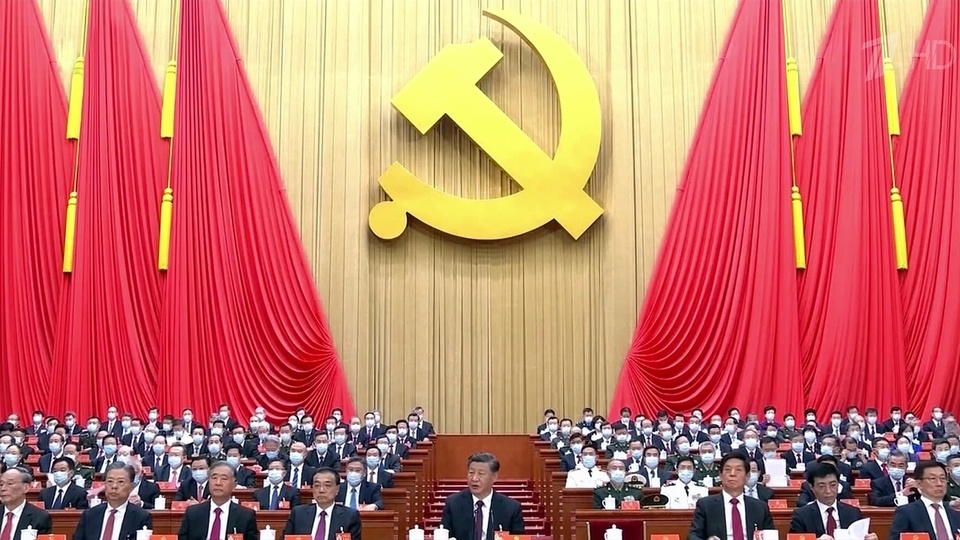

Но главное — не тайминг реформ, а контроль над их содержанием. Китайская трансформация сохранила политическую монополию компартии, что позволило направлять рыночные механизмы в русло, совместимое с долгосрочными стратегическими целями. Советская же перестройка, начав с либерализации информационного пространства и политической конкуренции, утратила способность управлять процессом: элиты, получив возможность легитимного обогащения через приватизацию, быстро переориентировались на капиталистическую модель, не встречая институциональных барьеров.

Это не вопрос морали — это вопрос институционального дизайна. Система, не создавшая механизмов подотчётности управленцев перед обществом, обречена на элитный дрейф при первом серьёзном вызове.

Сегодня этот урок приобретает глобальное измерение. Либеральная модель, доминирующая на Западе, сталкивается с нарастающими внутренними противоречиями: рост неравенства, эрозия социального доверия, поляризация общественного мнения, неспособность к коллективному решению транснациональных проблем — от климатических изменений до регулирования цифровых платформ.

При этом механизмы, которые теоретически должны обеспечивать коррекцию — выборы, свободные медиа, гражданское общество, — оказываются захвачены интересами узких групп. Результат — системная инерция, не позволяющая реализовать даже умеренные реформы, такие как прогрессивное налогообложение или расширение общественного доступа к здравоохранению и образованию.

В этом контексте китайская модель, основанная на примате коллективных интересов над индивидуальными, на стратегическом планировании и на контроле над информационными потоками, демонстрирует большую адаптивность.

Она не идеальна — как любая система, она несёт в себе риски бюрократизации, коррупции, подавления инициативы. Но она решила ту задачу, с которой не справился СССР: создала институциональные барьеры, препятствующие элитному предательству стратегических целей развития.

Если в её рамках удастся выстроить эффективные механизмы обратной связи с обществом и предотвращения бюрократического вырождения, она может стать основой нового социального синтеза — не возврата к советскому образцу, а эволюции в направлении, сочетающем эффективность рынка с социальной справедливостью и стратегической автономией.

Распад СССР, таким образом, — не приговор социалистической идее, а предупреждение о том, что любая система, не способная контролировать собственную элиту, уязвима перед внутренней эрозией. Китай, извлекая уроки из этого опыта, строит модель, в которой политическая стабильность и стратегическое планирование служат гарантией от повторения советского сценария.

Для России, находящейся в поиске собственного пути между либеральным глобализмом и изоляционистским традиционализмом, этот анализ особенно ценен: он показывает, что вопрос не в выборе между планом и рынком, а в создании институтов, обеспечивающих подотчётность власти обществу и сохранение стратегического суверенитета в условиях глобальной конкуренции.

Дорогие наши читатели!

В связи с нехорошими тенденциями, которые указывают на то, что в России активно вводятся ограничения на обсуждения общественно-политической повестки, мы приняли решение о публикации наших материалов на других площадках.

Пока вот сайт: www.temaglavnoe

Мы — в Max

А вот Телега: t.me/temaglavnoe Подпишитесь, пожалуйста! Там можно комментировать!