Конверт не покроет риски: почему россияне продолжают получать «серую» зарплату

data-testid=»article-title» class=»content—article-render__title-1g content—article-render__withIcons-3E» itemProp=»headline»>Конверт не покроет риски: почему россияне продолжают получать «серую» зарплатуСегодняСегодня2 мин

«Серая» зарплата может казаться удобной, пока не наступает момент, когда нужно получить кредит, уйти в декрет или оформить пенсию. А для бизнеса – это еще и серьезные налоговые риски. Как устроены такие схемы и почему все чаще они становятся объектом внимания властей, журналисту АБН24 рассказала финансист Наталья Ключникова.

«Серая» зарплата – это схема оплаты труда, при которой часть дохода сотрудника выплачивается неофициально, в обход налоговой системы. Это может казаться выгодным для обеих сторон: работодатель снижает нагрузку, а сотрудник получает больше «на руки». Однако такая практика несет серьезные риски и последствия – как для самого работника, так и для экономики в целом.

«Если компания официально показывает небольшое число сотрудников, но при этом ее выручка значительно превышает средний показатель производительности труда – это повод задуматься. Например, средняя производительность труда в России составляет около 3,5 млн рублей на одного человека в год. Если же фирма демонстрирует 25–40 млн рублей на человека – либо это выдающийся результат, либо возможный сигнал о скрытых трудовых ресурсах», — пояснила спикер.

Когда сотруднику, официально числящемуся в штате, платят только минимальный размер оплаты труда (МРОТ), и эта сумма практически не меняется, это может указывать на «серую» схему. Рынок говорит об одном уровне зарплат, а в отчетности компании фигурируют совершенно иные суммы. Это означает, что остальная часть дохода, скорее всего, выдается «в конверте».

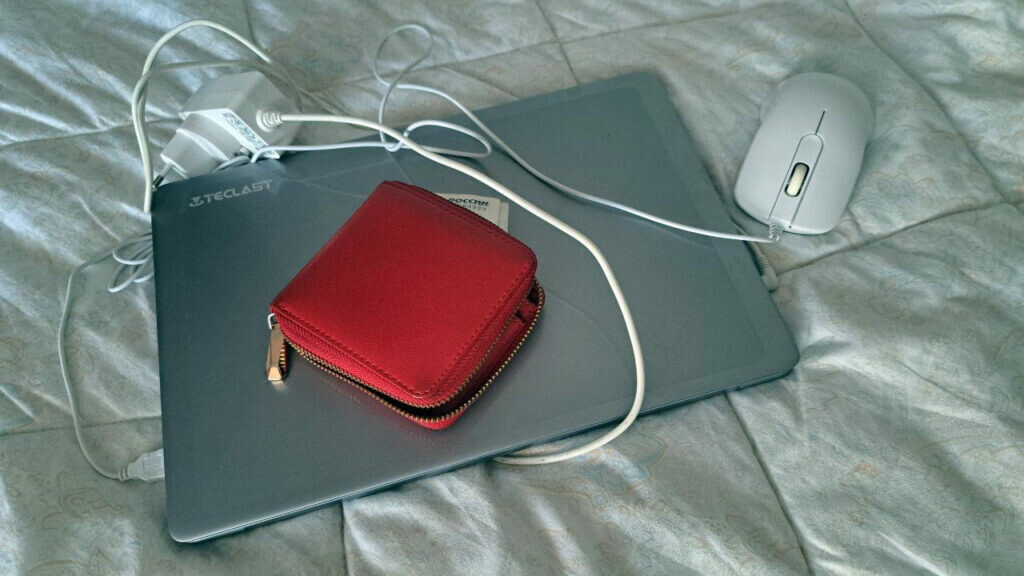

Фото: АБН24 Фото: АБН24

Фото: АБН24 Фото: АБН24

«Еще один распространенный способ – оформление сотрудников как самозанятых или индивидуальных предпринимателей (ИП). Особенно подозрительно, если такие «подрядчики» регистрируются буквально за день до начала работы с компанией, и эта фирма становится для них единственным источником дохода. По сути, это обычный трудовой наем, замаскированный под внешнюю услугу. Такая схема позволяет работодателю избежать уплаты страховых взносов и НДФЛ», — добавила Ключникова.

Часто «серые» зарплаты встречаются в компаниях, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), особенно в режиме «доходы». В этом случае налоговая фокусируется на общей выручке, а не на расходах, включая оплату труда. Это создает благоприятные условия для манипуляций.

«Сегодня подход налоговых органов стал гораздо более точечным и системным. Массовые выездные проверки ушли в прошлое – это дорого и неэффективно. Вместо этого налоговая служба выстраивает «умную» политику: сначала – отбор компаний по рисковым признакам, затем – камеральные проверки с запросами разъяснений. Если компания может аргументированно объяснить свои особенности – она продолжает работать. Если нет – последствия могут быть серьезными», — подчеркнула Ключникова.

«Серые» зарплаты – это не просто нарушение закона. Это риск для самих работников (пенсия, больничные, отпускные) и удар по экономике. Компании, использующие такие схемы, все чаще попадают в зону внимания налоговой службы, особенно если демонстрируют аномальную производительность или массово оформляют самозанятых подрядчиков. По мнению спикера, тренд очевиден: государство последовательно закручивает гайки в вопросах нелегальной оплаты труда, и рано или поздно это коснется всех.