На хвастовстве и бахвальстве далеко не улетишь: МС-21 «боингам» и «эйрбасам» уже не конкурент

data-testid=»article-title» class=»content—article-render__title-1g content—article-render__withIcons-3E» itemProp=»headline»>На хвастовстве и бахвальстве далеко не улетишь: МС-21 "боингам" и "эйрбасам" уже не конкурентСегодняСегодня823 мин

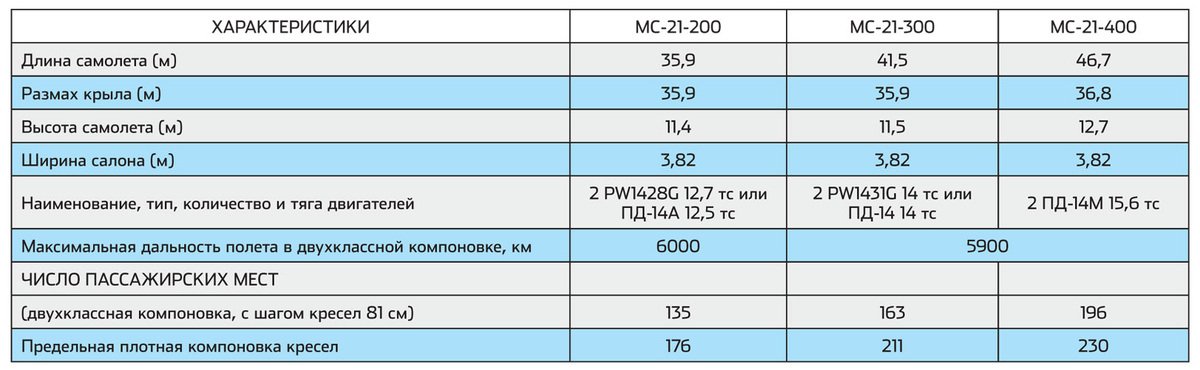

В начале 2020-х годов МС-21 позиционировался как флагман российской авиастроительной отрасли — символ технологической независимости, конкурент Boeing и Airbus, «ответ Западу» в эпоху санкций. Власти и госкорпорации не скупились на браваду: проект обещали сделать полностью импортозамещённым, современным, массовым, а главное — успешным. Судя по обновлённым техническим характеристикам, опубликованным на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), реальность оказалась куда скромнее риторики.

Согласно новым данным, полностью импортозамещённая версия МС-21-310 при двухклассной компоновке (175 пассажиров) способна летать на расстояние до 3830 км. Это почти на 25 % меньше по сравнению с изначально заявленной дальностью в 5100 км. Разрыв между обещанным и фактическим — не просто техническая погрешность. Это системный разрыв между пропагандистским контекстом и инженерной действительностью.

Ещё в 2024 году отраслевые источники предупреждали: импортозамещение утяжелило самолёт, и дальность может сократиться вплоть до 2300 км. Теперь, когда цифра «официально» утвердилась на уровне 3830 км, это выглядит как частичная победа инженеров над обстоятельствами. Однако в сравнении с первоначальными амбициями — это признание поражения. Особенно на фоне громких заявлений, что МС-21 станет главным конкурентом Airbus A320 и станет основой для массового экспорта.

Дело, очевидно, в массе. Разница в весе между оригинальной (импортной) и полностью отечественной версией самолёта оценивается в 5,75 тонн, которую никто до сих пор так и не объяснил.

Это не просто «дополнительный багаж». Это фундаментальное изменение конструкции, которое влияет на топливную эффективность, коммерческую загрузку и, в конечном итоге, экономическую рентабельность рейса. В условиях, когда российская авиация уже столкнулась с нехваткой запасных частей, сложностями с техобслуживанием и ростом цен на топливо, каждый лишний килограмм на борту обходится слишком дорого.

Первый вице-премьер Денис Мантуров недавно допустил компромисс: чтобы сохранить дальность в 5100 км, придётся сократить число пассажиров до 140–150. Но что это означает на практике? Это отказ от экономической модели, под которую изначально проектировался МС-21.

Авиакомпании покупают узкофюзеляжные среднемагистральные лайнеры не ради технической эстетики, а ради прибыли — а прибыль в этом сегменте обеспечивается плотной компоновкой и высокой частотой рейсов. Если вместо 175 пассажиров можно взять только 140 — то и доход с рейса падает, и конкурентоспособность по отношению к бывшим западным аналогам резко снижается.

А что насчёт экспорта? Ещё пару лет назад глава Ростеха Сергей Чемезов и другие представители власти как о свершенном факте говорили о будущих поставках МС-21 в Африку, Азию и Латинскую Америку. Сегодня эта тема звучит как напоминание о временах, когда санкционные риски казались преодолимыми, а импортозамещение — делом техническим, а не технологическим вызовом.

Какой иностранный оператор выберет самолёт с меньшей дальностью, большей массой и неясной перспективой поставок запчастей — особенно на фоне того, что Airbus и Boeing, несмотря на ограничения, продолжают работать со многими странами через третьи рынки?

Ирония в том, что первый полёт полностью импортозамещённого МС-21 в конце 2025 года был преподнесён как триумф. О том, что его характеристики значительно уступают проектным, тогда не сообщалось. Вместо этого — торжественные кадры взлёта, патриотические комментарии и обещания «вывести отечественное авиастроение на новый уровень».

Возможно, ведомства и госкорпорации верили в собственный нарратив. Возможно, надеялись, что технические проблемы удастся решить «по ходу дела». Но теперь, когда цифры стали публичными, становится ясно: серийный МС-21 — это не тот самолёт, о котором мечтали и о котором хвастались.

Это не провал. Это адаптация — к реальности, в которой «импортозамещение» оказалось не равнозначной заменой, а вынужденным компромиссом. Вопрос в том, насколько этот компромисс окажется приемлемым для российских авиакомпаний, вынужденных работать в условиях растущих издержек и жёсткой конкуренции даже внутри страны.

И вопрос — куда пропали амбиции масштабного технологического прорыва, если даже собственный флагманский проект приходится «урезать», чтобы он хотя бы взлетел.

Хвастовство, как оказалось, не летает так далеко, как самолёт. Даже если самолёт теперь летает на тысячу километров ближе, чем обещали.

PS. Очень хочется ошибиться в оценках. Возможно, все не так уж и плохо. Но пока авторитетные специалисты молчат. Ну, а слушать Мантурова, Чемезова, топ-менеджеров ОАК, сами понимаете, смысла никакого нет.