Российские ученые нашли ключ к преодолению лекарственной устойчивости

Наноразмерные «троянские кони» атакуют болезни изнутри

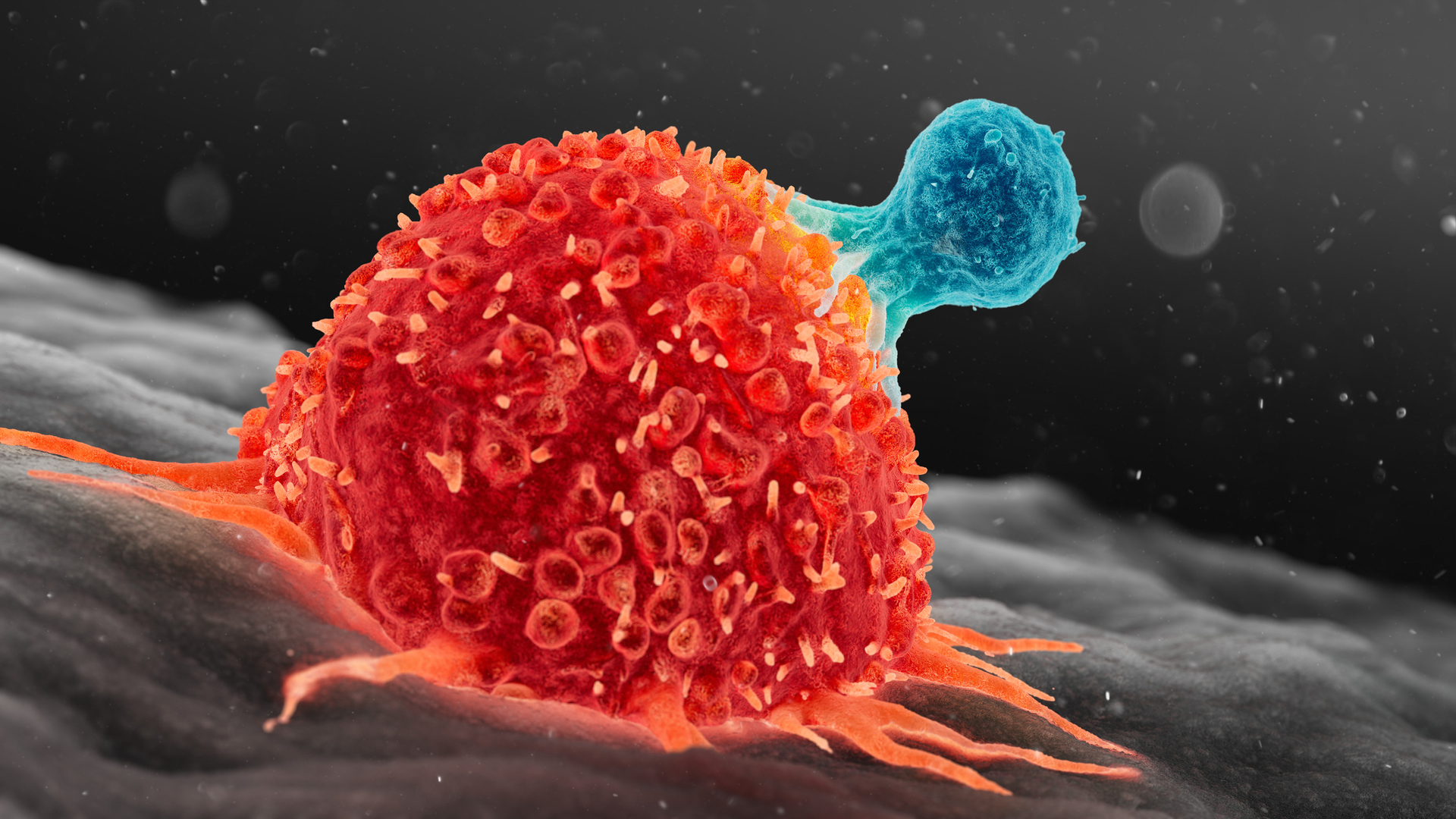

В мире медицины назревает революционный прорыв. Российские исследователи из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН представили принципиально новый подход к разработке лекарств, способный стать оружием против одной из самых серьезных угроз человечеству – лекарственной резистентности. Их метод фокусируется на создании соединений, действующих подобно «троянским коням», проникающим в самую сердцевину патогенов и раковых клеток.

Проблема устойчивости бактерий к антибиотикам, раковых опухолей к химиотерапии и вирусов к противовирусным препаратам достигла масштабов глобального кризиса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), резистентность микроорганизмов и злокачественных клеток к лекарствам является одной из самых острых медицинских проблем современности. Эта способность патогенов и опухолей выживать под воздействием терапии обусловлена их невероятной адаптивностью, возникающей благодаря случайным мутациям.

Устойчивость бактериальных, грибковых, вирусных возбудителей и опухолевых клеток к лекарственным препаратам представляет собой одну из самых острых проблем современной медицины.

Традиционные лекарства, как правило, нацелены на специфические мишени на поверхности клетки или внутри нее – рецепторы, ферменты, транспортные белки. Однако патогены и раковые клетки научились видоизменять эти мишени, блокировать доступ к ним или просто «выкачивать» лекарство обратно из клетки. Это делает существующие препараты неэффективными, затягивает лечение, повышает стоимость терапии и, в конечном счете, уносит жизни.

Новый метод, предложенный российским ученым, кардинально меняет парадигму. Вместо поиска уязвимых точек на поверхности или внутри клетки, которые могут мутировать, исследователи предлагают использовать особые неорганические и металлоорганические соединения с уникальной объемной структурой. Эти соединения представляют собой сложные наноразмерные конструкции.

Суть инновации заключается в том, что эти объемные молекулы способны проникать внутрь клетки и воздействовать на ключевые клеточные процессы не точечно, а комплексно, нарушая жизненно важные функции изнутри. Как сообщает издание Chemistry Asian Journal, где были опубликованы результаты, такой подход затрудняет развитие устойчивости. Патогену или раковой клетке гораздо сложнее «приспособиться» к молекуле, которая физически вмешивается в их внутреннюю структуру и процессы на фундаментальном уровне, нежели к препарату, блокирующему один конкретный фермент.

Представьте огромный ключ, который не просто вставляется в замок, а деформирует саму дверь, делая невозможным ее нормальное функционирование. Именно так действуют эти объемные соединения. Их сложная трехмерная архитектура позволяет им:

• Взаимодействовать одновременно с несколькими внутриклеточными компонентами.

• Нарушать структурную целостность клеточных органелл или вирусных капсидов.

• Интерферировать с процессами репликации генетического материала или синтеза белков на глобальном уровне.

Разработка таких соединений требует глубоких знаний в области неорганической и металлоорганической химии, а также понимания биологических процессов на молекулярном уровне. Именно этим сочетанием экспертизы обладает команда исследователей ИОНХ РАН.

Перспективы применения этой технологии огромны. Она открывает путь к созданию нового поколения:

• Антибиотиков против «супербактерий», устойчивых ко всем известным препаратам.

• Противовирусных средств, способных справиться с быстро мутирующими вирусами.

• Противогрибковых препаратов для борьбы с опасными инвазивными грибковыми инфекциями.

• Противраковых терапий, преодолевающих резистентность опухолей и снижающих риск рецидивов.

Хотя путь от лабораторной разработки до клинического применения новых лекарств долог и требует тщательных доклинических и клинических испытаний, сам подход, предложенный российскими химиками, дает надежду на перелом в извечной «гонке вооружений» между человеком и болезнетворными микроорганизмами. Фундаментальная наука вновь демонстрирует свою ключевую роль в решении критических проблем здравоохранения.